ललित मोहन रयाल की ‘काऽरी तु कब्बि ना हाऽरी’ गद्य की अनूठी किताब मानी जा सकती है। इसे उपन्यास नहीं कहा जा सकता है लेकिन उपन्यास के तत्व इसमें हैं। इसे विशुद्ध संस्मरण नहीं कहेंगे तो भी रिपोर्ताज की आभा पुस्तक में दिखाई देती है। लेखक ने मुकुंदराम रयाल का जिस शैली में चित्रण किया है उससे इस पुस्तक में रेखाचित्र का पुट भी खूब मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि पिता को याद करते हुए जो वंश वृक्ष का स्रोत दर्ज हुआ है, वह प्रशंसनीय है। इस किताब में कहीं न कहीं आज, कल और आज को कैसे समाहित किया जाए, इस कला का परिचय भी लेखक ने दिया है।

किताब किसी बेटे की ओर से पिता के जीवन का रेखांकन मात्र नहीं है। किताब बड़े ही सरल तरीके से प्रारम्भ होती है और पाठक को बांधे रखती है। अब आगे क्या? यह सवाल पाठक के जेहन में चलता रहता है।

मुकुंदराम रयाल के बहाने लेखक ललित मोहन रयाल ने समूचे गढ़वाल या यूँ कहूँ कि पहाड़ की मनोदशा का वर्णन किया है तो उचित होगा। किताब के बहाने पाठक 30 के दशक में पहुँच जाता है। चूँकि मौजूदा टिहरी गढ़वाल और गढ़वाल मंडल का कुछ भू भाग राजा के अधीन था तो नई पीढ़ी इस किताब के बहाने बहुत सारी उन बातों-स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो अब काल-कवलित हो चुकी हैं।

किताब का देशकाल भी विशाल है। लेखक की विचार मीमांसा पर दृष्टि डालते हैं तो उनकी आँखों देखी और कानों सुनी बातों की अंकना लगभग नब्बे साल का कालखण्ड लेकर पाठकों को यात्रा कराती है।

ललित मोहन रयाल संवेदनशील हैं। उनकी यह कृति मानवीय संवेगों का दस्तावेजीकरण भी है। जहाँ मंद-मंद मुस्कराने की वजहें भी हैं तो प्यार के कई कोने भी हैं। अनुग्रहीत होने के पल भी हैं तो उत्साह से भर जाने वाले किस्से भी हैं। शांत भाव के साथ हताशा रोमांच बढ़ाती है। तनाव पाठक के सिर चढ़कर बोलता है। नटखटपन और किशोरावस्था में लिए गए निर्णय से उपजा भय भी रेखांकित किया गया है।

पुस्तक में विशेषाधिकृत मन भी है तो हैरान, परेशान, उदास कर देने वाली घटनाएं भी हैं। अकेला मन भी है तो मजबूत सोच भी दर्ज है। सक्रिय समय रेखांकित है तो टूटा हुआ मन भी शामिल है। जीवन के विभिन्न रंग और दशाएं भी हैं। कह सकता हूँ कि पहाड़ में जीने वाले और पहाड़ जैसे मन के अलावा मैदानी क्षेत्र में रहने वाले पाठकों के लिए जिन्होंने पहाड़ साक्षात् नहीं देखा है, उनके लिए भी यह किताब पठनीय है। जिज्ञासा से भर देने के साथ बहुत कुछ जानने की ललक भी पैदा करती है। पाठक एक साथ तीन पीढ़ियों की मनोदशा और स्थिति को समझने का प्रयास कर सकता है।

़ऋषिकेश के काव्यांश प्रकाशन ने प्रतिबद्धता, किफायताना, गुणवत्ता और पाठकीयता को ध्यान रखने की दिशा में तेजी से हस्तक्षेप किया है। वे साहित्य और पाठक के आस्वाद-स्वाद को ध्यान में रखने वाला प्रकाशन है। कवर पेज किताब को सुरक्षित रखने में उम्दा है। भीतर के कागज भी झक्क सफेद है। क्वालिटी पर कोई संदेह नहीं रखा जा सकता। टाइप सेटिंग शानदार है। फोंट का डिजायन और स्पेस भी आँखों को सुकून देने में सक्षम है। चलते-चलते यह लिखना जरूरी समझता हूँ कि हम सभी को जिन्होंने पिता के सरंक्षण में जीना सीखा है। जरूर उनके बारे में लिखा जाए। माता को तो धरती कहा ही गया है। माँ को अधिकाधिक बार रचनाकारों ने खूब चित्रित किया है लेकिन पिता पर गहन विश्लेषण प्रायः कम दिखाई देता है।

कुछ अंश पुस्तक से

एक दिन खाना पका रहे थे। बच्चा आसपास मंडरा रहा था। उन्होंने खाना परोसा ही था कि वह उधर से होकर गुजरा और सब्जी की थाली से टकरा गया। वह अरबी से बुरी तरह जल गया। अरबी घोंटकर बनाई गई थीं। एकदम लप्सी थी। कंद की सब्जियों में पकने पर, गुप्त ऊष्मा लिए भाप छू जाने पर कुछ ज्यादा ही वेदना पहुँचाती थी। उसे ज्यादा जलन हुई, तो वह रोते-रोते सो गया। जब जागा तो उसके पैरों में बड़े-बड़े फफोले पड़े हुए थे। उन्होंने उसे मुँह धुलवाया और जले हुए हिस्से पर गरम रोटी की सेंक लगाई। फिर उसे प्रेम से भोजन कराया। अक्टूबर का महीना था। शारदीय नवरात्र चल रहे थे। मूल गाँव तिमली में बारगें (बारह गाँवों) का एक बड़ा सा थौळ (मेला) लगता था वहाँ पर अठ्वाड़ होती थी। बच्चे पहली बार मेले में जा रहे थे। सो उमंग से भरे हुए थे।

स्कूली बच्चों के साथ, उन्होंने कई दिन पहले से वहाँ जाने की सल्ला की (योजना बनाई हुई थी। जिस दिन जाना था, वे समय से पहले तैयार हो गए। पैदल-पैदल पहुँचने में एक घंटा लगा होगा वहाँ पर भारी जमघट लगता था। मेला स्थल के प्रांगण में पहुँचने से पहले, बच्चों ने पिता की उँगली पकड़ ली। डर लगा, कहीं खो-खा न जाएँ । धार्मिक उत्सव में गजब का माहौल था। ढोल-नगाड़े, रणसिंघे जैसे तरह-तरह के वाद्य बज रहे थे। जगह-जगह घंटे-घड़ियाल द्यू-धुपाणु (दीया- धूपबत्ती) चल रहा था। स्त्रियाँ-युवतियाँ- नौजवान आवेशित होकर कंपायमान थे। अलग-अलग स्थानों पर देवता नाच रहे थे। श्रद्धालुओं पर देवताओं का आवेश हो रहा था।

स्कूल से चलने से पहले, भोर में उनके कमरे में एक अजीब सा वाकया हुआ। जिस कमरे में वे रहते थे, सुबह-सुबह उसमें एक गौरैया आकर फँस गई। वह कमरे के अंदर उड़ान भरती रही। बार-बार पूरा चक्कर लगाती, पर बाहर न जाती थी, जबकि दोनों दरवाजे खुले हुए थे। काफी देर तक वह नीची उड़ान भरती हुई कमरे के अंदर फरफराती रही। पिता को आशंका हुई। उन्होंने बच्चों को चिड़िया को न छेड़ने की हिदायत दी। उसे पूरा स्पेस देने को कहा। थोड़ी देर बाद शकुन-अपशकुन का विचार करते हुए बोले– “कुछ व्हैग्ये लो.” (कुछ तो हुआ है)

बड़ी बेटी, छोटे भाई-बहनों की देखभाल लगी रही, जिसके चलते उसे समय पर स्कूल नहीं भेजा जा सका। उस समय प्रायः समाज में बच्चियों की शिक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। जब आदमी खुद नौकरी वाला हो, पत्नी दिनभर खेती-पाती, घास-लकड़ी में जुटी रहती हो, बड़ी बेटियाँ चूल्हा-चौका पकड़ लेती थीं। छोटे भाई-बहनों की देखभाल किया करतीं। परिस्थितियाँ सब कुछ सिखा देती हैं। वह बच्चों को नहलाना-धुलाना, खाना पकाना, समय पर खाना खिलाना सब कुछ कर लिया करती थी। हालाँकि वह खुद बच्ची ही होती थी, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ उसे समय से पहले बड़े होने का एहसास दिला देता। वह ‘मिनी मदर’ की पूरी भूमिका निभाती । ऐसे परिवार ‘इकल्वार्सी’ (एकाकी) कहे जाते थे।

वे जब छुट्टियों में घर आते, बेटी को पढ़ने बिठाते। उसे अक्षर-बोध कराते रहे। जब वह ग्यारह साल की हो गई, तब उसे अपने साथ ले गए। उसमें पढ़ने का इतना उत्साह था कि जिस दिन उसके लिए किताबें खरीदी जा रही थीं, वह भी साथ में ही थी। उतनी ही देर में उसने बुक सेलर के यहाँ पर बैठे-बैठे, तीन पाठ पढ़ लिए। शिक्षा से दूर एक बच्ची के लिए, अपनी किताबों का अनूठा उत्साह तो होना ही था । उन्होंने उसे सीधे दर्जा पाँच में दाखिला दिया। इस तरह, उसकी विधिवत् शिक्षा शुरू हो गई। स्कूल उसके लिए बिल्कुल एक नया संसार था। उसने पहली बार स्कूल देखा था। बच्चों का शोरगुल, चहचहाट, झूम-झूमकर पाठ याद करना, उसे सब नया-नया लगा। उस इलाके में स्कूल में दाखिला पाने वाली वह पहली लड़की थी। वह क्लास में सबसे आगे बैठती थी। बताती थी-

+ + +

मुलाकात की तारीख पर मालिकान खरीददार बिचौलिए के यहाँ मिले। उन्होंने छूटते ही, छह हजार रुपए बीघा रेट बताया। खरीददार ने आश्चर्य से मुंशी जी की तरफ देखा । मुंशी जी ने इशारों में उन्हें दिलासा दिया। दोनों जने बाहर चले आए। आपस में सलाह-मशवरा किया। हैरत भरे भाव से मुंशी जी से बोले- “बजार कु भौ पाँच हजार छ चलणु, यू त छै हजार छन बतौणा. सिद्दा हजार रूप्या कि चोट छ “1 मुंशी जी ने उन्हें शांत किया- “मास्टर जी, ना न बोल्यान ” खेत उन्होंने देख लिए थे। खेतों में मक्का उगी हुई थी। जमीन उपजाऊ थी। सोचा, कुछ तो झुकना ही पड़ेगा। बसना तो है ही। फिर पसंद की जगह कहाँ मिलती है। ऐसी चौतरफा खुली जगह दोबारा शायद ही मिले। मुंशी जी उन्हें समझा-बुझाकर अंदर ले गए और हामी भरवा दी। अगली सुबह करार लिखा जाना था। घर गए तो रुपयों की जितनी व्यवस्था थी, उन्हें गिना थोड़ी बचत थी। कुछ रकम साहूकारों से ब्याज पर लाए थे। अगली सुबह सौदा करने के इरादे से ठीक टाइम पर पहुँच गए। स्वाभाविक रूप से मुंशी जी भी मौके पर मौजूद थे। अब दोनों स्टाम्प लिखाने की उम्मीद कर रहे थे। बस जल्दी से सौदा पक्का हो जाए।

मालिकान ने मुँह खोला तो रेट बताया, आठ हजार रूपए बीघा । भाव सुनकर दोनों धक् से रह गए। दोनों जान गए कि वे अपनी पर उतर आए हैं और पार्टी की गरज जानकर कीमत बढ़ाए जा रहे हैं। उनके जैसा स्वच्छ पानी जैसा पारदर्शी, निश्छल आदमी सामने-सामने ठगा जा रहा था। उनसे रहा न गया। बिचौलिए से बोले- “यूँ कि जुमान कु क्वी भेल्लू नि लो. क्या छन यु क्या ब्वन्या-क्या कन्या. रातोंरात द्वि हजार रूप्या रैट बढौण्या. यन अचाकळित कब्बिनि है.” 2

इस दलील का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। न कोई लिहाज रखा, न मुरव्वत । वे हन-हनकर चोट करते जा रहे थे। उन्हें उनका बर्ताव बेतरह खला । 1- बाजार का भाव पाँच हजार रूपया चल रहा है, ये तो छह हजार बता रहा है. सीधा हजार रूपए की चोट है. 2- इनकी जुबान का कोई महत्व नहीं है. क्या हैं ये कुछ बोलने-कुछ करने वाले. रातोंरात दो हजार रूपए रेट बढ़ा दिए. ऐसा तो कभी नहीं हुआ.

+ + +

उन्होंने लैंप जलाया और किताबें पलटीं । साधु से तयशुदा बात के मुताबिक, वे जुट गए। लैंप जलाते और अपना पाठ याद करने लगते। सब नया-नया था। शुरू में आग्रह और उतावली से पढ़ा। समझ में चाहे जितना आया, घोंट- घोंटकर रटने लगे। एक किस्म से पीने लगे। मकसद हासिल करने के लिए, जूझने लगे। जानते थे, उसके बगैर आगे की राह बंद थी। कष्ट सहे बिना, आने वाले समय के लिए तैयार नहीं हुआ जा सकता था। साधु महाराज बंगाली थे। पढ़े-लिखे थे। वैसे तो आश्रम के प्रबंधन से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी, लेकिन जब कभी मौका मिलता तो उन्हें पीसी रेन की ग्रामर से अंग्रेजी पढ़ाते थे।

गाड़ी बढ़ तो गई, लेकिन अड़चन से पीछा नहीं छूटा। बीजगणित और रेखागणित से उनकी रूह काँपती थी। अंकगणित ठीक-ठाक आता था। व्यवहार गणित में बड़े होशियार थे, लेकिन वो कोर्स में था नहीं। स्कूल छोड़े कई साल हो गए थे। जो कुछ आता था, वह भी भूल-भाल गया, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? ऐसे में कोई सूरत नजर नहीं आती थी। सोचा इस तरह कैसे निबाह होगा ? बहरहाल उन्होंने साधु की शर्तो को अग्नि परीक्षा की तरह देखा दिन-ब-दिन पढ़ते रहे। यह समय उनके लिए आसान नहीं था। किताबें काम भर की थीं। मंदिर से बचे समय में, आश्रम के बगीचे की रखवाली करनी पड़ती थी। स्कूली बच्चे बगीचे को नुकसान पहुँचाते थे । वे लड़कों को कुछ फल देकर, एकाध दिन के लिए किताबें माँग लेते।

साधु महाराज ने छह महीने बाद अपना कौल निभाया और उनका टेस्ट लिया। गणित के सिवाय, बाकी विषयों में उन्हें संतोषजनक पाया और आगे की हरी झंडी दे दी। बोर्ड परीक्षाओं के फार्म भरे जा रहे थे। उन्होंने भी बस का टिकट कटाया और टिहरी की बस में सवार हो गए। उस समय वहाँ उनके तयेरे भाई जगन्नाथ प्रसाद शिक्षक के तौर पर पदस्थ थे। वैसे वे थे तो ज्योमेट्री के टीचर, लेकिन गणित में उनकी तूती बोलती थी। भाई में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनके पास गए और अपनी कमजोर कड़ी बता दी। दुखड़ा रोया और

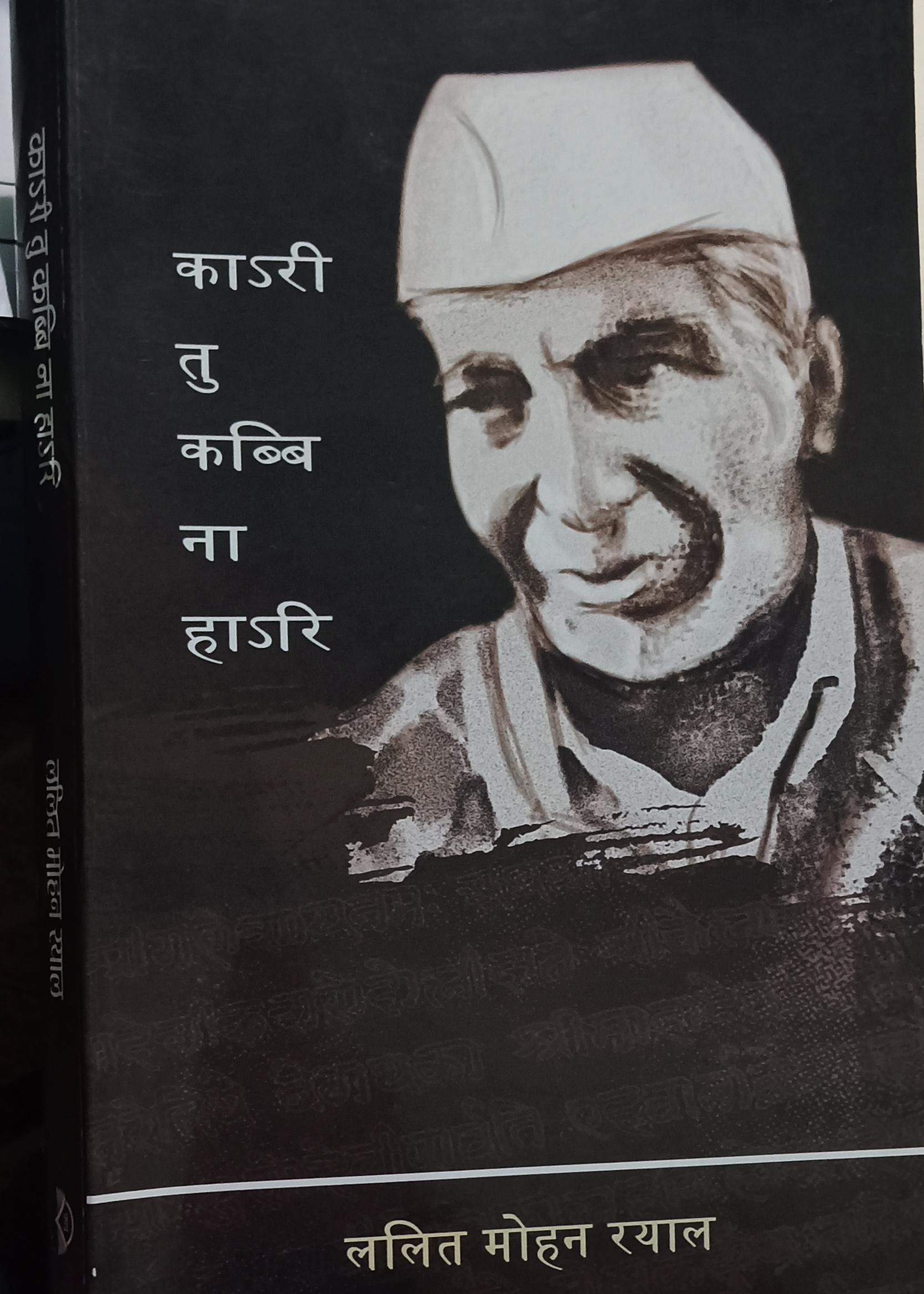

पुस्तक: काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि

लेखक: ललित मोहन रयाल

मूल्य: 195

पेज: 264

प्रकाशक: काव्यांश प्रकाशन