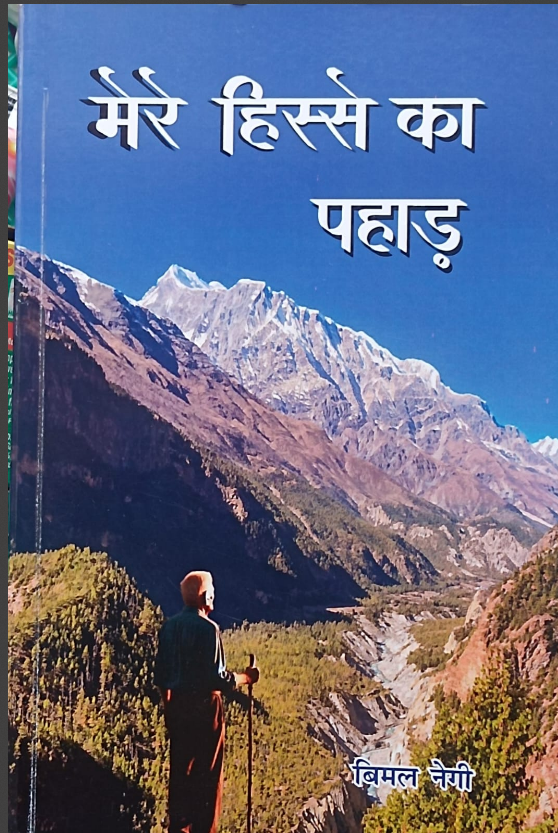

कथाकार बिमल नेगी का ताज़ा संग्रह

लेखक, शिक्षक, पत्रकार एवं संस्कृतिकर्मी बिमल नेगी का ताज़ा कहानी संग्रह आया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिमल नेगी की पहचान पाक्षिक अख़बार खबरसार से पूरे भारत में बनी है। सोलह साल गढ़वाली पत्र खबरसार का सम्पादन करते हुए उन्होंने राज्य के कई नए लिख्वारों को साहित्य के क्षेत्र में एक मंच दिया।

प्रस्तुत संग्रह में ग्यारह कहानियाँ हैं। बहुत कुछ, सगोर्या काकी, अपने-पराये, मेरे हिस्से का पहाड़, साब की माँ, अपनी जमीन, बीएलओ, दरोगा मैडम, हमारा नेता कैसा हो, मुर्गीबाड़ा, कोदका इन्टरप्राइज शीर्षक एक झरोखा खोलते हैं जिससे इन कहानियों में झांका जा सकता है।

अस्सी-नब्बे के दशक में नियमित पत्रकारिता और उत्तराखण्ड आंदोलन में सक्रिय रहे बिमल नेगी के अनुभवों को विस्तार मिला। यही कारण है कि उनकी कहानियों में पहाड़ का सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामुदायिक ढांचा बेहत सूक्ष्मता के साथ परिलक्षित होता है।

शिवानी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मोहन थपलियाल जैसे कथाकार याद आते हैं जिन्होंने साहित्य के पाठकों को पहाड़ की जटिलताओं-ख़ूबियों को समझने का अवसर दिया। बाद उसके तो एक लंबी सूची है जिन्होंने कथाओं में पहाड़ को शामिल किया।

बिमल नेगी कथाकार हैं। एक कथाकार के तौर पर पैंतीस साल पूर्व भी उनकी एक कहानी अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी। लेकिन पत्रकारिता, शिक्षण और सांस्कृतिक आंदोलनों के साथ-साथ संपादकीय भूमिका में रत् रहने से उन्होंने अपने कथा-संसार को पुस्तकाकार में तब्दील नहीं किया।

ऐसा नहीं है कि बीते तीन-चार दशकों में उनका लेखन सामने नहीं आया। दो हजार दस में उनका गढ़वाली कविता संग्रह परधान जिआरो प्रकाशित हुआ। दो हजार बारह में हिन्दी कविता संग्रह तुम्हारे गाँव जाने पर प्रकाशित हुआ। लेकिन कथा संग्रह यह पहला है।

मेरे हिस्से का पहाड़ की कहानियों से गुजरते हुए एक बार फिर से महसूस हुआ कि कथाकार तो कथाकार होता है उसे क्यों आंचलिक कथाकार कहा जाए? माना कि इन कहानियों में उत्तराखण्ड खासकर गढ़वाल क्षेत्र की खु़शबूएँ हैं। सुदूर कोलकाता में कोई पाठक इन्हें पढ़ रहा होगा तो जान लेगा कि यह पहाड़ की कहानियाँ हैं। वह कभी गढ़वाल नहीं आया। उत्तराखण्ड नहीं आया लेकिन कहानियों से गुजरते हुए वह इस सूबे की एक कल्पना कर सकेगा। लेकिन दुनिया-जहाँ की कहनियों के आम तत्व तो वहीं रहेंगे जो इस संग्रह में हैं या रसियन कहानियों में हैं।

अलबत्ता इन कहानियों की खासियत यह है कि वे पाठकों को उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा, भाषा, और जीवनशैली को गहराई से चित्रित करती हैं। बिमल नेगी ने स्थानीयता का चित्रण करीने से किया है। इन कहानियों में वह गढ़वाल के गाँवों और पौड़ी के आस-पास की भौगोलिक स्थितियों को उकेरते हैं। इसमें स्थानीय बोली, रीति-रिवाज, और सामाजिक संरचना का जीवंत वर्णन होता है।

स्थानीय भाषा गढ़वाली के कई शब्द कहानियों का सौंदर्य बढ़ाते है। यह कहानियों को गढ़वाल के यथार्थ की ओर ले जाती हैं। पाठकों को यथार्थ जीवन का पता चलता है। गढ़वाली भाषा के जरिए पाठकों के समक्ष पात्र और कथानक जीवंत हो जाता है।

बिमल नेगी की इन कहानियों में सामाजिक और सांस्कृतिक यथार्थ के दर्शन होते हैं। यह कहानियाँ इस क्षेत्र के विशेष सामाजिक मुद्दों को उठाती हैं। यह कहानियां यहां के लोक की सोच को भी परिभाषित करती हैं। जातिगत भेदभाव, आर्थिक विषमताओ, ग्रामीण जीवन की चुनौतियों को यह कहानियाँ उजागर करती हैं।

बिमल नेगी पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू स्थित ग्राम सिंगोरी के निवासी हैं। वह अंग्रेजी के अध्यापक रहे हैं। बतौर अध्यापक और प्रधानाचार्य कल्जीखाल-पौड़ी क्षेत्र के विद्यार्थियों के आस-पास रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी अधिकतर कहानियाँ यथार्थवादी हैं। एक ख़ास बात यह है कि कुछ कहानियां क्षेत्र में हो रहे सामाजिक सुधार की ओर भी इशारा करती है।

प्रकृति और पर्यावरण का महत्व बिमल नेगी जानते हैं। प्रकृति, जैसे नदियाँ, जंगल, खेत-खलिहान और पहाड़ को उन्होंने इन कहानियों में शामिल किया है। इससे उनकी कहानियों का कथानक और भी प्रामाणिक बन पड़ा है।

पात्रों की सजीवता तो देखते ही बनती है। इन कहानियों के पात्र स्थानीय हैं। उनके जीवन, भावनाएँ और संघर्ष भी सामान्य जन से जुड़े हुए हैं। ये पात्र अपनी बोली, व्यवहार, और विश्वासों में क्षेत्रीय रंग लिए हुए हैं।

पाठकों को सार्वभौमिकता के साथ स्थानीयता के दर्शन होते हैं। वह बार-बार पहाड़ और खासकर गढ़वाल की पृष्ठभूमि की ओर जाने के लिए बाध्य होता है। यह बाध्यता सायास और सरस होती है। मानवीय भावनाएँ और संघर्ष इतने सार्वभौमिक हैं कि हर पाठक खुद-ब-खुद जुड़ाव महसूस करेंगे।

यह कहना उचित ही होगा कि कथाकार की यह कहानियाँ स्थानीय संस्कृति, भाषा, और सामाजिक यथार्थ को शानदार तरीके से बयान करती है। इन कहानियों के माध्यम से एक बार फिर पहाड़ पाठकों में उतरेगा। पहाड़ी जीवन और यहां के लोक मानस की मानवीय संवेदनाओं को गहरे से पाठक महसूसेगा।

मोटे तौर पर कुछ खास बातें हैं जो महसूस की जा सकती हैं।

- उत्तराखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान

‘‘इस बीच मुखिया ने मोना से अलग में बात की। उसके पिता जी को भी इसके लिए मनाया गया। पिता जी की सहमति और उनके इलाज के लिए गाँव वालों को तैयार होने के बाद ही मोना ने ढोल सम्भालने का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। रात को चिकित्सक ने गणेशदास को इन्जेक्शन लगाया और दवाईयाँ दी। उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी।

गाँव में देवी पूजन में रतजगा भी हुआ और विधि-विधान से भगवती की पूजा भी हुई। मोना को अपने पिता से भी बेहतर ढंग से जागर और देवी-वार्ताएं लगाते और ढोल बजाते देख गाँव के लोग उसके मुरीद हो गये।

इस देवी पूजन में गाँव वालों को जो कुछ भी मिला हो लेकिन मोना को बहुत कुछ खोना पड़ा।

उसके पिता को गाँव के लोगों ने अस्पताल में भर्ती किया। इलाज भी करवाया लेकिन उन्हें बचाया न जा सका। तकरीब एक महीन के इलाज के बाद उनका निधन हो गया।’’

कहानी- ‘मेरे हिस्से का पहाड़’ से। - गढवाली भाषा का प्रामाणिक उपयोग-

-‘‘नजदीक पहुँचने पर पधान काका कहने लगे,‘‘यह है न सगोरिया भौजी का लाडला, मशाल इसके हाथ में दो, यह देगा भौजी को मुखाग्नि।’’

-‘‘जब वह इस गाँव में आयी तो लोग उसे ‘गंगपरिया’ कहने लगे। वह अलकनन्दा पार किसी गाँव की थी।’’

-‘‘यह उसके कार्य करने का ढंग अर्थात तरीका सगोर ही था कि काम के मामले में वह गाँव के सभी लोगों की पहली पसन्द बन गई थी।’’

-‘‘मुर्दा-फरोसी से वापस गाँव लौटने पर सभी लोग सगोरिया काकी के चौक में बैठे थे।‘‘

-‘‘अरे निरभागों, तुम गाँव में रामलीला करते हो और यह भी नहीं समझते कि हम रामलीला ही क्यों करते हैं।’’

-‘‘अगर तुमने रामलीला में उन्हें शामिल नहीं किया तो हम गाँव की जनानियाँ रामलीला में नहीं आयेंगी।’’

-‘‘अगल-बगल के किसी एक घर में रात को थड्या गीत लगते थे।’’

कहानी- ‘सगोर्या काकी’ से।

-‘‘अपनी तबियत का ख्याल रख्ना दीदी, ढंग से सुयार करना।’’ कुछ दूर रखी हुई घास की बुदगियाँ उठाते हुए तीनों औरतें अपने-अपने घरों को चल दीं। -‘साब की माँ’ से। - भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव-

-‘‘जहाँ यह साइनबोर्ड लगा था वहाँ से आगे बसूड़ गाँव की नजूल केसर हिन्द जमीन थी। चारागाह के साथ ही जलावनी लकड़ियों और घास के लिए लोगों को इस पर निर्भर रहना पड़ता था। गाँव के नीचे कई एकड़ में फैला यह इलाका अलकनन्दा नदी के पास ही था। इसका कुछ इलाका समतल था। इसी समतल जमीन पर प्रधान पति के अनुसार यह कारखाना लगना था। ग्रामीणों का इस जमीन से घास लकड़ियों के अलावा भी कई किस्म का रोजगार भी चलता था। काफल, बुरांस और अन्य जंगली फलों और कन्द-मूलों के दोहन के साथ ही लोग किसी भी तरह का रोजगार ढूंढने का प्रयास यहाँ करते रहते थे। नजदीक अलकनन्दा होने के कारण लोग इसके तट पर यहाँ मछली मारने का काम भी करते थे। लेकिन एक अन्य रोजगार जिसने यहाँ अपनी जड़े जमा दी थी, वह था कच्ची दारू (शराब) बनाने का। यह पंचायती भूमि इसके लिए अत्यधिक मुफीद थी। इसका कारण यहाँ की सघन झाड़ियाँ और निकट अलकनन्दा का पानी था। कुछ लोगों के लिए यह अच्छे रोजगार का जरिया बन गया था। यहाँ बनी कच्ची शराब की सप्लाई कई गाँवों में होती थी

कहानी- ‘कोदका इन्टरप्राइज’ से। - पात्रों की सजीवता और प्रामाणिकता

‘‘बी.एल.ओ. को पूछकर ही पत्र लिखा है सर। अभिभावक नाराज़ हो रहे हैं। शिकायत करने विद्यालय में आ रहे हैं।’’ मैंने कहा।

‘‘सी.ई.ओ. और अन्य अधिकारियों को भी पत्र भेज रहे हो। सीधे मुझसे बात करते।’’

मुझे सख़्त हिदायती लहज़े में यह कहते हुए कि हमारे बी.एल.ओ. को काम करने दो, एस.डी.एम. ने फोन रख दिया।

‘‘विजयेन्द्र जी, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप हमारे मित्र रहे हैं। हम एक ही विद्यालय में कार्य कर चुके हैं। मैंने सुना आपको सस्पेंड किया गया है। आप चिन्ता क्यों करते हैं। अब मैं आ गया हूँ। सब ठीक हो जाएगा।’’ यह कहते हुए मैंने उन्हें ढांढस बंधाया।’’

कहानी- ‘बी.एल.ओ. से।

- स्थानीय-सामाजिक मुद्दों का यथार्थवादी चित्रण

‘‘मगरू डील-डौल और कद-काठी में हमसे थोड़ा बड़ा था। ग्यारह भाई-बहिनो का बड़ा परिवार था उसका। वह छुट्टी के दिन स्टोर का दरवाजा खिसका कर स्टोर रूम में घुसता था। स्टोर रूम के पुराने टाइप के दरवाजे के दो पल्ले होते थे। इनकी चूलें उठाकर दरवाजा खिसकाया जा सकता था। छुट्टी के दिन वह वहाँ से एक बोतल सोयाबीन का तेल निकालकर घर ले जाता था। तेल डिब्बों में रहताथा। इससे पता नहीं चलता था कि चोरी हुई है।’’

कहानी- ‘मुर्गीबाड़ा’ से।

‘‘जीवा का घर ब्लाक मुख्यालय से लगभग एक-डेढ़ किलोमीटर दूर बाँज-बुरांस के घने जंगल के निकट एक पहाड़ी ढलान पर फैले खेतों के निकट था। यहाँ से होते हुए एक सड़क सम्पर्क मार्ग के कई गाँवों को जोड़ते हुए आगे चारधाम यात्रा के राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ती थी। इस पहाड़ी ढलान से एक फलांग नीचे बसा गाँव ही जीवा का पुश्तैनी गाँव था।

कहानी – ‘हमारा नेता कैसा हो!’ से।

- कथानक की रोचकता और सार्वभौमिक अपील-

‘‘गाँव सड़क से लगभग एक किमी० नीचे था। सड़क के ऊपर-नीचे छोटे-बड़े खेत थे। खेतों में धान की पकती फसल की सुनहली बालियाँ कुछ अलग ही रंजत ओढ़े थी। मेंढों पर झंगोरे की फसल भी लगभग पक चुकी थी। पकती फसल की सुगन्ध बारिश के बाद गीली मिटटी से उठती सोंधी महक जैसी लग रही थी। गाँव के कई लोगों ने सड़क के किनारे भी मकान बना दिये थे। एक-दो दुकानें भी खुल चुकी थी। काजोल सड़क पर उतर कर सीधे नीचे रास्ते पर चलने लगी। सड़क पर उसे कोई नहीं दिखायी दिया।

उसे घर में माँ का अकेलापन याद आया। माँ घर में होगी या खेतों में गयी होगी, वह सोचने लगी। वह पिछले दो साल से माँ से नहीं मिली थी लेकिन लगभग हर रोज ही माँ से फोन पर बातचीत हो जाती थी। गाँव भर की खबरसार उसे मिल जाती थी। उसने माँ को बताया था कि वह पुलिस में दरोगा बन गयी है। वह ज्वाइनिंग के लिए नजदीकी शहर में आ रही है। उसने माँ को गाँव आने की बात भी बतायी थी।

माँ उसके जीवन की धुरी थी। उसका सुख-दुःख सब माँ से ही तो जुड़ा था। वह जानती थी कि उसका कैरियर बनाने के लिए माँ ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह दस ग्यारह साल की थी, कक्षा 5 में पढ़ती थी तब उसके पिता जी का एक दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। पिता जी सरकार नौकरी में भी नहीं थे जो माँ को पेंशन मिलती। माँ को पिता जी की मृत्यु पर बड़ा सदमा लगा था। उसके डेढ साल बाद ही 15 साल के भाई की अकाल मृत्यु का सदमा माँ उसकी माँ मुश्किल से ही झेल पायी। अब काजोल ही माँ के लिए लड़का और लड़की दोनों थे। माँ की वह एकमात्र उम्मीद थी।

कहानी – ‘दरोगा मैडम’ से। - साहित्यिक और सौंदर्यात्मक मूल्य-

‘‘मुझे लग रहा था कि सगोरिया काकी भी यहीं मेरे साथ टैक्सी में है। मेरे मन में है, मेरी माँ की तरह।’’ -‘सगोर्या काकी’ से।

‘‘अब वह कैसे और क्या बताता कि घर बोझ कैसे बन जाता है। कैसे बताता कि घर बोझ नहीं बना है बल्कि घर के लिए वह बोझ बना है।’’-‘अपने-पराये’ से।

‘‘शाम का धुंधलका गहराने लगा था। सामने बाँसों के झुरमुट में पक्षियों का कलरव तेज हो गया था। लोग अन्धेरा होने से पहले ही सब काम निपटाने के लिए व्यग्र थे।’’-‘साब की माँ’ से।

बतौर कहानीकार बिमल नेगी ने इन ग्यारह कहानियों में अपने होश संभालने से लेकर अब तक जो कुछ देखा, भोगा, जाना और समझा उसके छुए-अनुछुए पहलूओं को कहानियों के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखना चाहा है। आखिर हम पाठक कहानियां पढ़ते क्यों हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ उद्देश्य होते हैं। आनंद के लिए। समय बिताने के लिए। इस दुनिया को किसी ने अपनी नज़र से कैसे देखा है? उसकी पड़ताल करने के लिए। लेखक के रचना संसार में उसकी दुनियादारी कैसी है? दुनिया को देखने-समझने की परख-नज़र कैसी है? कहानियों के माध्यम से लेखक की यात्रा के सहयात्री बन जाने के लिए भी तो हम कहानियाँ पढ़ते हैं। समृद्ध होने के लिए पढ़ते हैं! इन कहानियों को पढ़ने से पूर्व और पढ़ लेने के बाद मैं समृद्ध हुआ हूँ। मेरा अनुभव संसार बढ़ा है। गढ़वाल की चालीस-पचास साल की एक यात्रा के एक अंश को समझने में यह कहानी संग्रह मदद करता है।

मुझे यकीन है कि यह कहानी संग्रह राज्य की नब्ज़ टटोलने और उसकी विकास यात्रा को समझने के लिए भी सहायक होगा। पाठकों को इस संग्रह की कथाएं अलग ढंग से पहाड़ को समझने का नज़रिया देगी। ऐसा मुझे लगता है।

कथाकार को समझने के लिए उनका संक्षिप्त जीवन परिचय-

नाम – बिमल नेगी (बी०सी०एस० नेगी)

पिता जी-श्री बचन सिंह नेगी

माता- श्रीमती मती देवी

जन्म स्थान- ग्राम सिंगोरी (खिर्सू) पट्टी-कटूलस्यूँ, पौड़ी गढ़वाल

हाल निवास-पी० एण्ड टी० कॉलोनी, पौड़ी (गढ़वाल)

शिक्षा-एम०ए०-हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, बी०जे०, एम०जे०

दायित्व निर्वहन-पूर्व प्रधानाचार्य, इन्टरमीडिएट कॉलेज परसुण्डाखाल, पौड़ी गढ़वाल।

साहित्य सृजन – सामान्य ज्ञान-गढवाली भाषा एवं साहित्य, दस सालै खवरसार (सम्पादन), परधान जिआरो (गढ़वाली कविता संग्रह-2010), तुम्हारे, गाँव जाने पर (हिन्दी कविता संग्रह-2012), गढ़वाली भाषा, साहित्य और संस्कृक्ति (2015), गीतांजजि (गढ़वाली अनुवाद, महेशानन्द व विमल नेगी-2014), मेरे हिस्से का पहाड (हिन्दी कहानी संग्रह-2025) गढ़वाली और हिन्दी में कई लेख, कविताएं व कहानी और संस्मरण आदि प्रकाशित।

पत्रकारिता-संवाददाता-अमर उजाला (खिसे 1986-88), ब्यूरो प्रमुख अमर उजाला (1988-2000) अन्य कई समाचार पत्र-पत्रिकाओं में समाचार फीचर, लेख आदि प्रकाशित।

सम्पादन-गढ़वाली समाचार पत्र रंत-रैबार और उत्तराखंड खबरसार (1999-2014 तक) चिराग (महिला और बालविकास पर केन्द्रित पत्रिका-1990), उमेश डोभाल स्मृति स्मारिकाओं का संपादन, उत्तराखंड में दलित चेतना सिंह शताब्दी स्मारिका (सह संपादन), शिक्षा विभाग की स्मारिका-गढ़देवा-60 साल (2011), हिन्दी व गढ़वाली में 12 से अधिक किताबों का सम्पादन। रेडियो-वार्ता- अकाशवाणी नजीबाबाद और पौड़ी से विगत डेड-दो दशकों में अनेक विषयों पर वार्ताएं व परिचर्चा आदि। आकाशवाणी पौड़ी में भेटवार्ताकार के रूप में कई प्रतिष्ठित कलाकारों और साहित्यकारों का साक्षात्कार।

सामाजिक कार्य-पूर्व प्रबन्धक नेहरू मान्टेसरी स्कूल, पौड़ी, पूर्व अध्यक्ष-गढ़वाल पत्रकार परिषद, पौड़ी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट, पौड़ी, उपाध्यक्ष- लोकभाषा और साहित्य समिति, पौड़ी, उत्तराखण्ड आन्दोलन में सर्वाधिक सक्रिय पत्रकारों में शामिल, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पौड़ी में आयोजित गढ़वाली भाषा सम्मेलन के सह समन्वयक, आईजीएनसीए में पौड़ी की रामलीला के डॉक्यूमेन्टसन कार्य में समन्वयक। सम्मान-होशियार सिंह स्मृति ग्राम गौरव पुरस्कार-कठूली सेवी संस्था दिल्ली द्वारा सन् 1989 में, पर्वतीय लोक संरक्षण संस्था गहड़ (श्रीनगर) 2001, उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा संगठन द्वारा सम्मान-2010, आदित्यराम नवानी लोकभाषा सम्मान (2009-10), स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी स्व० दयाल सिंह असवाल एवार्ड कोटद्वार-2013-14

अभिरूचि – लोकभाषा साहित्य और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार में।

सम्पर्क-9411599958.7818077449

पुस्तक के बारे में-

मेरे हिस्से का पहाड़ – कहानी संग्रह

लेखक -बिमल नेगी

आवरण- जयपाल सिंह

प्रकाशन वर्ष – 2025

मूल्य – 150

पृष्ठ – 130

प्रकाशक – शब्द संस्कृति प्रकाशन,देहरादून

आईएसबीएन-9789349034686

प्रस्तुति: मनोहर चमोली

सम्पर्क: 7579111144